Durante el año 2004, se llevaron a cabo unas labores de restauración en la iglesia de San Martín de Arbulo en las que quedó a la vista un misterioso conjunto pictórico. Este extraño muro suma así nuevos interrogantes a otros ejemplos de iglesias pintadas en Álava cuyo exponente más célebre lo encontramos en la iglesia de Alaitza. Sin embargo, no son casos aislados: se pueden localizar numerosos templos (Gopegi, Legarda, Ullívarri Arana, etc.) en los que observamos esta misma decoración de fondos blancos con pinturas rojizas. En el equipo de Álava Medieval estamos iniciando una investigación sobre estas pinturas bajo la hipótesis de que todas ellas fueron realizadas en el siglo XIII, siendo la decoración original que recibieron los templos románicos (o, si se prefiere, tardorrománicos) de nuestra provincia. No entraremos ahora a valorar si estamos ante pinturas románicas, tardorrománicas, protogóticas, góticas o cuantos calificativos se nos ocurran, ya que este tipo de decoraciones murales parecen responder a una lógica distinta a la que, desde disciplinas como la Historia del Arte, estamos acostumbrados a utilizar.

Resulta sorprendente la escasa atención que estas imágenes han despertado en los especilistas. Salvo las de Alaitza, sobre las que se han vertido ríos de tinta (y se han aportado muy pocas conclusiones sólidas), el resto han pasado prácticamente desapercibidas. Como es bien conocido, los templos de estas centurias (finales del XII, principios del XIII) recibieron un revoco blanco que cubría y alisaba la mampostería (son pocos los casos en los que se emplearon sillares, aunque también éstos se pintaban) y después se aplicaban decoraciones con motivos variados empleando ocre. No es en absoluto descabellado pensar que, cuando estos templos se estaban construyendo, los mismos andamios de madera que se colocaban en su interior serían los empleados para darle el acabado pictórico al templo. De igual modo, sería lógico pensar que el mismo taller sería el encargado de hacer todos los trabajos, sin que se diera una especialización concreta con respecto a la pintura. De ahí, también, que esta decoración a menudo sea sumamente sencilla (franjas con motivos repetitivos, despieces simulados, animales esquemáticos, etc.) y no participe de las corrientes artísticas de su época descritas por la bibliografía especializada.

Por ir situando un poco el tema, y partiendo de una generalización que será preciso concretar y matizar en cada caso, este tipo de pinturas podrían fecharse entre los siglos XII y XIII (y no en el siglo XIV como se ha insinuado). En el caso particular de Arbulo, nos encontramos ante un templo que ha sido ampliado en siglos posteriores (XV y XVI), pero sus muros reflejan con claridad la conservación de la cabecera medieval de forma prácticamente íntegra (ver imagen inferior).

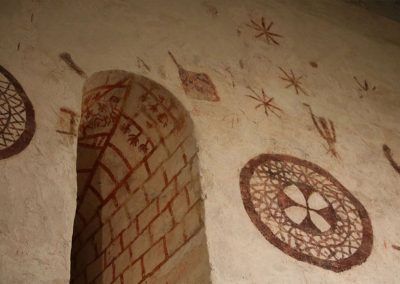

Según el estudio realizado por Petra S. Coop., detrás del retablo había cuatro capas de pintura que se habían ido superponiendo con el paso del tiempo. La primera de ellas, la más antigua, fue la que finalmente quedó a la vista. En ella podemos ver dos grandes cruces (probablemente cruces de consagración) flanqueando el estrecho ventanal. Estas cruces son muy similares a las conservadas en la ermita de Nuestra Señora de Ayala (ver imágenes).

Alrededor de las cruces, nos encontramos con unas extrañísimas pinturas de animales y elementos sumamente difíciles de concretar. Hay pavos reales, pájaros, cuadrúpedos, estrellas, ¿flores de lis?, ruedas, etc., todo ello dispuesto de manera flotante, sin mayores referencias que el fondo blanco que las sostiene. Estas imágenes, vistas de forma aislada, nos dejan completamente descolocados, sin posibilidad de argumentar algo mínimamente convincente. Sin embargo, si las estudiamos en comparación con otros ejemplos alaveses (Ayala, Alaitza, Legarda), así como de otras coordenadas (Montsaunes en Francia o Matanza y Osonilla en Soria), comprendemos que no es un fenómenos necesariamente aislado. El problema, tal vez, sea otro. Los estudios tradicionales de pintura mural medieval, rara vez se han ocupado de los casos periféricos o “menores”, construyendo así un relato que no siempre se corresponde con la realidad presente en los templos que nos rodean. Estas curiosísimas manifestaciones, desde su sencillez, abren unas posibilidades inmensas de estudio y conocimiento del pasado. En próximas entradas continuaremos abordando este tema, complementando algunas ideas y aportando nuevos casos que, poco a poco, nos ayuden a entender mejor estas misteriosas pinturas rojas.